-

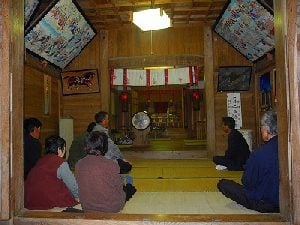

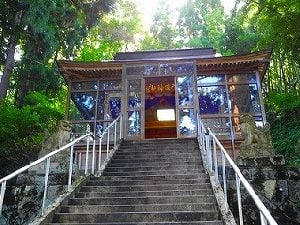

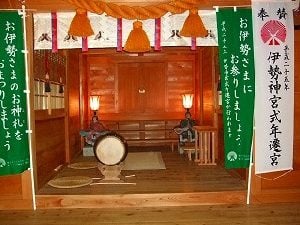

波自加彌神社

- 御祭神

-

波自加彌神 正八幡神

- 鎮座地

-

金沢市花園八幡町ハ165

- 氏子区域

- 金沢市花園八幡町二日市町白山市野地町

- 由緒

金沢市二日市町・花園八幡町入会地に鎮座し、波自加彌神(はじかみのかみ)、一国一社護国正八幡神を主神とし、相殿に神明、春日、諏訪、薬師の神々を配祀する。旧社格は郷社で、延喜式内の古社である。創建は 718(養老2年)で、始め四坊高坂の黄金清水(こがねしょうず)に鎮座していたが、寿永年間の源平合戦の砌、兵火のため社殿亡失し、現在地の田鹿(たぢか)八幡宮に遷座され、復合の神社となったが、正四位上の神階をもつ波自加彌神が八幡神より上位と考えて、社名が今のものに変更された。

田鹿八幡宮にとっては、庇を貸して母屋を取られたことになる。波自加彌神は、調味医薬・五穀豊穣の神として全国に類例のない食産神(しょくさんしん)で、歯でかんで辛(から)いもの即ち、生姜(しょうが)・山椒(さんしょう)・山葵(わさび)などの古語で『薑(はじかみ)』を語源とする。境内には、神功皇后の三韓征伐の折、朝鮮半島より医薬としての生姜を我が国に初めて伝えた、朝臣武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)を祀る摂社諶屏堂(せっしゃじんべいどう)が鎮座し、生姜の古名を名乗る本社との関係が伺える。古くはこの地方一帯が生姜の栽培地であったので、守護神として波自加彌神を祀ったことが起源とされるが、田近郷(たぢかごう)の総社として、その地名が田近、田鹿、波自加彌と転語したとの説もある。社前を流れる河原市用水は、1686(貞享3年)に完成したが、建設した中橋久左衛門は、本社の神託によって現れた白狐の足跡をヒントに用水路とした。以来用水の守護神としても仰がれてきた。平成13年(2001年)、1300年の式年大祭を迎えた。- 宮司

-

田近 章嗣

- TEL

-

各神社では神職が外祭等により不在する場合があります。

又、祈祷を受ける場合予約が必要な場合もあります。 - FAX

076-258-0703

- URL

兼務神社

-

八幡神社

白山市柳原町ヘ93-1

-

白山別宮神社

白山市別宮町ロ84-1

-

八幡神社

白山市別宮出町ハ14

-

八幡神社

白山市渡津町ロ155乙

-

笥笠中宮神社

白山市中宮ヘ1

-

八幡神社

白山市上野町イ62-2

-

八幡神社

白山市出合町イ224

-

八幡神社

白山市出合町ト169

-

八幡神社

白山市五十谷町イ144

-

佐野神社

白山市河内町福岡張1

-

八坂神社

白山市河内町江津己17

-

八幡神社

白山市河内町吉岡ヘ111

-

少彦名神社

河北郡津幡町浅谷ト72

-

八幡神社

金沢市鞁筒町イ130

-

八幡神社

金沢市薬師町ハ135

-

川崎神社

金沢市北森本町ル46

-

水分神社

金沢市福畠町チ63

-

軻遇突知神社

金沢市不動寺町ト10

-

熊野神社

金沢市俵原町2-90

-

菅原神社

金沢市梅田町チ62

-

八幡神社

金沢市塚崎町ホ195

-

忠縄神社

金沢市忠縄町89

-

熊野社

金沢市竹又町イ138

-

神代神社

金沢市地代町イ31

-

八幡神社

金沢市浅丘町ニ1

-

貴船神社

金沢市千杉町チ70

-

山王神社

金沢市深谷町ホ110

-

日吉神社

金沢市深谷町ヲ9-乙

-

小野白山神社

金沢市小野町ロ102

-

八幡神社

金沢市四坊高坂町ロ40

-

四王神社

金沢市四王寺町イ123

-

譽田別神社

金沢市堅田町ト151

-

花園神社

金沢市月影町イ62

-

日吉神社

金沢市桐山町ヨ13

-

御馬神社

金沢市久安1丁目178

-

岩出神社

金沢市岩出町ホ116

-

八幡社

金沢市岸川町ヲ129

-

横川日吉神社

金沢市横川1丁目74

-

横川神社

金沢市横川4丁目1

-

八幡神社

金沢市榎尾町ソ7-3

-